El pasado 4 de junio de 2024, en el transcurso de la Feria del Libro de Valladolid, se dedicó una jornada, coincidiendo con el quinto aniversario de su fallecimiento, al escritor zamorano Tomás Salvador. Hubo en su recuerdo actos de diversa naturaleza.

Por la mañana, Miguel Casado e Ildefonso Rodríguez conversaron a propósito de Pliegue a pliegue (libros de la resistencia, 2024), una obra necesaria donde Tomás, de la mano de su gran amigo Ildefonso, reaparece adherido a testimonios de todo tipo que dan una medida exacta de la identidad del gran escritor y del alcance de su obra.

Por la tarde se celebró en la Casa Revilla una mesa redonda moderada por el profesor Pedro Ojeda en la que intervinieron Víctor M. Díez, Luis Marigómez, Antonio Ortega y Tomás Sánchez Santiago. Y a continuación se inauguró en la Casa de Zorrilla “Poesía para ser vista (sin dejar de ser leída)”, una exposición de poemas visuales que permanecerá abierta hasta el día 30 de junio.

Desde TAM TAM PRESS ofrecemos aquí las intervenciones de esa mesa redonda. Se ha preferido respetar el registro de cada una de ellas (unas leídas, otras conversadas) en el mismo orden de lectura que tuvo lugar en ese acto.

CUATRO MIRADAS AL MUNDO POÉTICO

DE TOMAS SALVADOR

— 1 —

LO QUE HAYAS ENTREGADO A LOS AMIGOS…

Por TOMÁS SÁNCHEZ SANTIAGO

Buenas tardes. Gracias a todos los que han urdido esta jornada que nos pone tan cerca de Tomás, de nuestro Tomás Salvador. Me toca a mí abrir esta mesa redonda y quisiera hablar un poco de algunos aspectos que siempre me han parecido relevantes para leer la poesía, la obra entera de Tomás, con conciencia. Esta mañana decía Ildefonso mientras hablaba de Pliegue a pliegue, ese libro portentoso y necesario, algo más que un libro, desde luego, porque da la medida de quién era Tomás, de cómo era Tomás no solo por su contenido sino por la forma en que se exponen los materiales que lo configuran… Bueno, quiero decir que esta mañana Fonso y Miguel hablaban de este libro de amistad y de complicidades numerosas. Y justo en ese libro hay unas palabras del propio Tomás, durante una lectura en un café de Burgos, en 1997, citando a Wallace Stevens que hablan de la identidad del poeta: “El papel del poeta consiste en ayudar a la gente a vivir su propia vida”. Eso dice W. Stevens, y Tomás lo recoge tal cual. Y eso mismo pienso yo del propio Tomás, de cuál es el último sentido de su quehacer poético: ayudar a vivir a los demás su propia vida.

Él dice luego, en esa misma lectura de Burgos, que es el poeta quien determina con sus palabras otra mirada, otra manera de estar en el mundo más allá de ese automatismo que lleva al hecho terrible de vivir en la inanidad. Y, claro, esa decantación de Tomás Salvador hacia esa dimensión de la poesía es para mí muy significativa, lo vincula a un carácter, a cómo era él: escribir y vivir eran, a la vez, un acto de entrega que contaba necesariamente con los demás. Y esa era la última dimensión de la escritura y del modo de vivir suyo. Siempre he tenido presente un poema de Marcial, un autor que Tomás conocía muy bien; y ese poema me lleva de cabeza a dos cualidades que son fundamentos de la poesía misma de nuestro amigo: el desprendimiento, en todas sus manifestaciones, y la entrega. Eso es: desprendimiento y entrega. Creo yo que mucha de su poesía se explica a partir de esos dos ejes, que están revoloteando de continuo en su escritura. Voy a leer el poema, si os parece:

EL ÚNICO BENEFICIO

Podrá el ladrón arramplar con tus riquezas,

devorar el fuego tu patrimonio,

no pagarte un moroso ni siquiera intereses

y hasta, estéril, la tierra acaso no devuelva

las semillas que un día le echaste.

Una amante traidora embaucará a tu administrador

y una tempestad terminará por hundir tus naves

cargadas con mercancías…

Solo quedará a salvo de la Fortuna

lo que hayas entregado a los amigos.

Solo lo que hayas dado,

eso será lo que al fin tengas.

Bueno, estos versos se explican por sí mismos. Y explican asimismo, al menos en mi opinión, en mi convicción, la manera de estar Tomás en la poesía y en el mundo. Era una actitud que no tenía en cuenta el posible alcance de lo que él llevaba a cabo. Quiero decir que no se preocupaba del posible rendimiento de sus actos, de su escritura. Aquel verso suyo, en un poema de La sumisión de los árboles, que decía “Yo alimento la llama para alguien que no veo” lo vinculé siempre a esa disposición de Tomás Salvador para darlo todo de sí mismo sin esperar nada más. Esa era su propuesta, su actitud vital, su actitud poética en la línea de aquello que dijo René Char: “Da siempre más de lo que puedes tomar. Y olvida. Tal es la vía sagrada”. A eso me quiero referir cuando hablo del desprendimiento y de la entrega como ejes de la escritura de Tomás. Obviamente, esa entrega implica que se cuenta con los otros, que el poema no es un ejercicio intransferible. Ni la vida tampoco. Este poema de Tomás, de su libro La sumisión de los árboles, lo deja ver bien a las claras:

El tiempo libre

para comprender que no hay tiempo libre

sino el robado.

La casa propia

para dejar la llave en la cerradura:

no hay penumbra acogedora,

no hay silencio

ni espacio

sin el murmullo de los otros.

Ahora bien, esa entrega sin reservas (otra vez René Char: “Acumula, y luego distribuye”) se conjuga en el poeta zamorano con la voluntad de presionar, de indagar en el lenguaje poético. Tomás tenía conciencia de la necesidad de una evolución para no acomodarse, para no quedarse en un discurso personal poético reiterativo, meramente complaciente. Víctor M. Díez en su esclarecedor estudio preliminar a la poesía reunida de Tomás resaltaba ya estas palabras que aparecen cerrando su libro La divisoria de las aguas:

(…) mi intención: la de ofrecer una llave que abre la puerta y muestra nuevos paisajes de territorios conocidos y, a la vez, la de hacerme con la llave que pueda cerrar esa puerta antes de coger el tren que me lleve a palabras nuevas, a voces y herramientas que aún no he usado.

Esa voluntad de renovación, de trazar itinerarios no sabidos, no transitados todavía por él, nos pone ante otra de las palabras que retratan el universo vital del poeta: la apuesta por la incertidumbre. Su repelencia por lo programado, su desvío a propósito de la senda trazada por la sensatez o la lógica lo aproximaban, para mí siempre fue así, a Cortázar. Quizás fuese también cierta similitud en el empaque físico de ambos; pero fuese como fuese, esa apuesta por revolucionar la normalidad y lo previsible –tal como él decía cuando citaba a Wallace Stevens– se encontraba por igual en su escritura y en su conducta.

Ya he contado más veces que cuando conocí a Tomás en Zamora, allá por 1979 o 1980, me convertí, como otros cofrades, en un visitante habitual, yo diría que diario, de su casa, aquel ático de la calle Traviesa (y qué ganas de tomar este nombre por donde más divierte, tratándose de alguien como él, dispuesto siempre a reventar las normas). Allí nos llegábamos preferentemente por la noche unos cuantos a estirar las horas hasta donde daban de sí. Recuerdo que en ocasiones salíamos a algún pub cercano –el “Escarcha” era el que estaba más a mano– a rematar la jornada; entonces él tiraba de la puerta de casa sin más; en una ocasión le quise advertir que dejaba puesta la música de la radio, un programa de música clásica que se oía desde el rellano de la escalera. “Déjala, a ver qué pasa”, me contestó. No volví a decírselo nunca jamás. Y es que justo era eso: Tomás ensayaba nuevas maneras de relacionarse con las cosas para provocar combustiones imprevistas. Pues eso mismo va haciendo con su escritura poética: cerrar puertas con llave y acudir a otros espacios “a ver qué pasa”.

Hay temas que son verdaderas recurrencias en su poesía y hay también un léxico preferido –el léxico de un mundo rural ya en retirada– que está presente desde los inicios hasta el final de su obra. Pero esos ingredientes constantes son puestos a disposición de diferentes tratamientos formales: lo condensado puede volverse luego expansivo, las disposiciones estróficas –en ocasiones creadas por él, al margen de lo canónico– se convierten más adelante en pasajes en prosa… Y, ya en el extremo, su mundo verbal terminará por convertirse en un universo visual donde, a su vez, las palabras pueden acabar por evaporarse y convertirse nada más en trazos gráficos residuales o ya puramente en forma y color, como en sus maravillosas “Celosías”. En todo caso, siempre hay esa voluntad de no reiteración, tal como si él fuese consciente de que todo ejercicio creador comporta una pérdida, un pellizco de fracaso, y entonces hubiese que volver a empezar de nuevo para decir lo mismo pero de otra manera.

Otro de los ejes de la poesía de Tomás Salvador es sin duda la compañía de un mundo natural primordial: el frío, el fuego, el barro, los árboles, el agua en todas sus formas, la leche, las estaciones… Él presenta este concurso del mundo natural junto a gestos, ritos y quehaceres humanos. Hay algo de Hesíodo (Los trabajos y los días) en todo ello aunque sin la exaltación del trabajo que el autor griego exhibe a cada paso. Más bien aquí es una llamada de atención sobre la persistencia de estos elementos en la vida popular diaria. Por ejemplo, hay un poema en La divisoria de las aguas que a mí me ha gustado mucho leer, incluso recitar a solas en voz medianamente alta como para imitar el terciopelo de la dicción de Tomás. Se trata de un poema que parece recordar el mito de Hesíodo de Prometeo y el fuego, que todos recordamos. El fuego como entrega, robado a los dioses, como salvación para poder vivir solidariamente. En el poema de Tomás el fuego es el brasero de cisco, las latas con brasas para calentarse los niños en la escuela, el motor del pozo, las chispas que podrían originar un incendio… Se dan la mano amparo y desgracia. Bienestar y riesgo. Cobijo y peligro. Tomás sabía, como Víctor M. Díez advirtió con lucidez, que la mirada del poeta no podía hurtarse al dolor, al mal, a la desdicha. De manera solapada esto aparece en este poema que voy a leer, como también hay en el poema esa confrontación entre la prudencia de los mayores con su vida ortopédica anclada en prevenciones y signos de seguridad cautelosa (“la oscuridad que se apoderaba de las casas”) y el ansia rimbaudiana de libertad, podríamos decir, de los niños, locos por escaparse de la siesta para ver lo que para ellos era una fiesta porque rompía la monotonía de la vida del pueblo: aunque fuese un incendio. El poema es este:

El papel de plata lo guardaban las mujeres.

Cubrían el brasero por la mañana

Y lo sacaban a la calle. Al aire ardía el cisco

para que el tufo no enviciara la habitación.

Con el papel de plata que envolvía

las barras de chocolate cubrían el brasero

para que se fuera haciendo lentamente,

pero antes habían apartado unas brasas para nosotros,

los rescoldos más grandes y más rojos en latas

de sardinas y en las más altas de melocotón.

Con asas de alambre las acunábamos para despertar los tizones.

Camino de la escuela jugábamos a hacer molinos,

como por las tardes cuando nos mandaban a por leche.

Cuando se apagaban y se enfriaban las latas,

alrededor del brasero del maestro

hacíamos turnos los días de más frío.

En invierno eran las chispas que se escapaban de las latas

camino de la escuela, y en verano

nos acercábamos a los melonares a tentar las sandías,

y siempre estribaba todo en escapar de las siestas

y de la oscuridad que se apoderaba de las casas.

A los siete años me dejaban ir a encender el motor del pozo,

pero antes muchas tardes esperé que tocaran a rebato las campanas.

El correo, las chispas del correo abrían las puertas de la siesta.

Y así como la rabia y la impotencia

inmovilizaban a los mayores, la alegría

nos hacía correr a los muchachos

hasta la tierra requemada y negra.

Por último, para ir terminando ya y dejar hueco suficiente a mis compañeros de mesa, quisiera referirme a esas figuras ambulantes que menudean en la obra de Tomás Salvador. Podríamos reunirlos bajo una expresión común: la de “ese que llega y no se queda”. Y es que son figuras de paso, ocasionales, sin vocación de permanencia. Son seres que saben que no pertenecen del todo al perímetro donde está sucediendo el poema: el forastero, el visitante, el viajante, el huésped… Un nomadismo mediante el que Tomás parece avisarnos algo de sí mismo: soy el que no pertenece del todo a vuestro territorio. Una vez más, poesía y actitud vital se fusionan en esta escritura vibrante. El mundo poético de Tomás solo puede concebirse como un espacio abierto, poroso, sin distinciones entre ‘lo de adentro’ y ‘lo de afuera’, entre ‘lo propio’ y ‘lo común’. En ese juego de intersecciones, en ese espacio indefinible, ajeno a la noción de propiedad o de identidad sumisa a unas plantillas exteriores impuestas, se halla no solo la poesía de Tomás Salvador sino él mismo como habitante del estupor. Del estupor por vivir en el continuo esfuerzo de no dejarse maniatar por nada ni por nadie. Sus criaturas llegan de lejos –¿de dónde?– pero nunca para quedarse. Tampoco él lo hizo: Fontanillas, Valladolid, Segovia, Zamora, Cuevas del Valle, Arenas de San Pedro…

Cuevas, Arenas… Onomástica de lo oculto, de lo escasamente arraigado, ¿nos damos cuenta? Allí al fin encontró sede para estar en el mundo sin estarlo del todo; por fin podía estar, como diría su amigo Ildefonso Rodríguez, “escondido y visible”. El propio acceso era costoso, como si la orografía ya nos lo pusiese difícil de antemano: había que salvar dos puertos (Menga, El Pico) hasta caer en ese hoyo donde el poeta que nunca demandó nada siempre nos esperaba junto a su mundo primordial: Cristina, Bruno, los amigos que siempre necesitó para estar completo: el murmullo de los otros, sí.

Hasta aquí lo que quería contar de Tomás. Pero otras voces deben oírse aquí ahora mismo, así que termino. Muchas gracias por atender. Y seguimos…

— 2 —

UN LUGAR FUERA DEL ESPACIO/TIEMPO

LITERARIO INSTITUIDO

Por VÍCTOR M. DÍEZ

No es un deseo, sino la constatación de una realidad. No recuerdo que Tomás Salvador estuviera nunca en una feria del libro. Tomás, que dedicó su vida a la escritura, que era un lector voraz, que se ganó la vida como profesor de literatura, que amaba los libros. No es una queja, es la constatación de un hecho. Con el eterno agradecimiento a esta Feria del Libro de Valladolid, por haber permitido esta jornada dedicada al autor de libros que era nuestro amigo, convive la verdad del lugar que en ella ocupa. Se toma el programa y hay que descender y descender mucho en el mismo hasta llegar a sus postrimerías, en el último lugar del folletín. Allí, en las lindes de ese bosque, rayano con el territorio de los logos, donde los ‘logos feroces’ (como suele decir nuestro amigo Sánchez Santiago). Insisto, no es una crítica, es la exposición de una lógica. Cada uno cuenta la feria como le va en ella. Las ferias, hogueras de vanidades, son así, muy parecidas al mundo que algunos detestamos y otros, la mayoría, aman denodadamente. El aquí y ahora apresurado, la mercancía que o se vende o se echa a perder, lo que no perdura después del griterío, lo que sí, pero está oculto en el revoltijo. No es un lamento: es el mercado, amigo.

Para Tomás, un espacio en el extrarradio, silencioso, poco evidente, un destiempo… Fuera de ese tiempo desmedido, un tiempo libre, pues, como comienza él un poema en su libro La sumisión de los árboles:

El tiempo libre

para comprender que no hay tiempo libre

sino el robado

No fue ostracismo. Nuestro héroe, Salvador, tomó sus bártulos y abandonó, motu proprio, el merodeo de lo idéntico. Y sobre el antiguo tema de dejar la ciudad habló con Aníbal (Núñez) y se fue haciendo invisible, al modo en que desaparecen las manchas de humedad en los paños o lienzos de pared, al llegar el calor. Eligió, en palabras del maestro: ‘un amor que impone / fidelidad fatal al que por él se pierde: amor que ahora desvelan las palabras, el diálogo desnuda bajo la luna plena / y el fragor del solsticio (…)’. (Alzado de la ruina)

Una tienda junto al agua. Una casa cerca del bosque. Una ventana con luz que titila en la noche, lejos del caserío. Así era él. Pero nunca su soledad fue insolidaria. Jamás perdió de vista la tarea común, a pesar de su aislamiento aparente. Era casa abierta y árbol protector.

una ladera el mundo

ancho y abierto prados

que arrebatara el hombre leñadores

que suben los senderos

una ladera prados pinos

la fronda oscura verde oscuro

impenetrable y quieta de las cimas

secreto y escondido sin embargo

una fogata avivo con sarmientos

(La divisoria de las aguas)

El miedo es lo común, nos dijo en una lengua que él hablaba. No hay llanto, es la ley, la noche nos lo dirá al oído. Es más bien expresión de lucidez de quien va recogiendo piñas en el bosque para una lumbre que nos ilumine y nos procure calor. La mirada es lenta: ‘la paciencia de mirar levantaba la linde de los dueños’, decía en un poema. Y en otro: ‘no me acostumbro a la oscuridad’. Ahí están los muertos que son cimiento y fuman su tabaco. Ahí está la naturaleza antes de ser paisaje. Ahí está el animal que no se deja ver y, sin embargo, acompaña con su música.

Qué espacio, qué tiempo, pues, para nuestro amigo, para su escritura. No se alarmen, de él aprendimos a esperar, a vivir ocultos del sol abrasador, a dislocar la realidad hasta hacerla de verdad real. Un deseo de realidad, que diría Miguel Casado, otro habitual de estas ferias (dicho con mucha ironía).

El tiempo es menesteroso. Aunque, como dicen los paisanos y paisanas, el tiempo del tiempo es el buen tiempo. Cada uno ocupa su lugar en estos tiempos de orden y de grandes supermercados en las afueras.

Es pordiosero el tiempo, pide lo mejor sin mirar, se esconde en los soportales, canturrea su rencor y se niega a lavarse los ojos. Cómoda edad ésa que olfatea el pudridero, angosta ilusión la de una piel que colecciona cicatrices.. Un pájaro mira de perfil y flexiona sus patas antes de decidirse. La lagartija satura invisible una rendija. Los perros acezan, acezan, acezan y se duermen. Los gatos cambian de dirección sobre la marcha, alinean un eje tenso que no pierde velocidad a la vez que imaginan y alejan amenazas. La araña se deja caer y se queda quieta mirando. El ratón es indiscreto y como todos corre, se esconde y junta piñones debajo del sofá cama.

No disfruto del oro de la tarde y espero las manchas de sanguina o los grumos de púrpura antes de salir a mirar. Hace ya tiempo que no robo sandías, que no subo a los tejados. No sé de qué podría huir. Abro con cuidado la puerta para no asustar a la golondrina que duerme sola en la cuerda de tender. Riego con agua pulverizada porque he sembrado tarde. Me levanto con los primeros ojos que se abren. No me acostumbro a la oscuridad.

(Siempre es de noche en los bolsillos)

Un tiempo antepasado desde siempre, un tiempo antepasado del futuro. El verdadero poeta siempre será habitante de un tiempo por venir. Así Tomás, que huyó para quedarse. Que construyó un lugar en el mundo para esperar al poema. También para ser extranjero, para celebrar, con su admirado Franz Kafka, su deseo de ser piel roja. Así lo dijo Kafka:

Si uno pudiera ser un piel roja siempre alerta, cabalgando sobre un caballo veloz, a través del viento, constantemente sacudido sobre la tierra estremecida, hasta arrojar las espuelas porque no hacen falta espuelas, hasta arrojar las riendas porque no hacen falta riendas, y apenas viera ante sí que el campo era una pradera rasa, habrían desaparecido las crines y la cabeza del caballo.

(Contemplación)

Así lo dice Tomás:

Los gitanos

Un año me escapé con los esquiladores, pero cuando se dieron cuenta me devolvieron asustados. Mi padre no sabía cómo agradecérselo y los invitó a comer.

Con los soldados que habían acampado en las eras no tuve ocasión. Se fueron sin avisar. Una mañana, al salir de la escuela, ya no estaban.

Los gitanos me dijeron que no había que preocuparse, que algún día volveríamos por allí. Me quitaron los zapatos y la ropa. Íbamos todos juntos de pueblo en pueblo y los niños andábamos descalzos y casi desnudos. Nos dejaban un solar o una panera vacía. Los hombres vareaban lana y en el carromato llevábamos mimbre y canastos y cestas ya acabados. En un lugar nos enseñaron un caballo que nadie se atrevía a montar. La noche que nos fuimos, el caballo se vino suelto detrás de nosotros. Mi piel se oscureció y se endurecieron mis pies. Aprendí a correr.

Un día volvimos a pasar por el pueblo de mi madre. Yo reconocí la Barrosa desde lejos y la Laguna Nueva. La niña Sole se dio cuenta y me abrazó riéndose: vete a dar una vuelta por tu pueblo. Nadie te reconocerá.

(Siempre es de noche en los bolsillos)

La voz de Tomás en una cinta encontrada de la presentación en Burgos hace años de su libro La sumisión de los árboles, en que habla del lugar luminoso de su vida: Aleda; y también de su reverso tenebroso, en continuidad, en la sección La que arde. En la transcripción recogida por Ildefonso Rodríguez, en el libro Pliegue a pliegue. El libro de Tomás, puede leerse: “Estaba convencido, estoy convencido de que una de las tareas del poeta consiste en cantar a la vida pero sin ocultar el mal”:

Los muertos son cimiento,

sillar hundido por las manos

como una devolución, un enviado

hacia lo firme. Los muertos, sentados

en la solana,

ven el interior nítido

porque ellos mismos son de tierra,

son la tierra ahora, sentados

en la solana,

mudos al sol, fumando su tabaco.

Al seno vuelven a saciarse,

deseosos que vuelven

dibujan signos

en el cuerpo desnudo de la madre,

en el cuerpo de tierra

de otros muertos, en su pecho de nudos

donde se nutre una raíz.

Deseosos, se vuelven

los guardianes de la quietud,

la desparraman

como semilla,

como vilano

que se cuela en el cuarto

sin dirección ni arrimo.

(La sumisión de los árboles)

Para terminar, me gustaría leer el texto que escribí para la presentación de su poesía reunida, Una lengua que él hablaba, libro que seguro que estará en casi todos los puestos de esta Feria [dicho con ironía]. Lo reconocerán porque es amarillo, como aquellas páginas amarillas, como la luz de un faro, como un maillot del líder del tour de Francia, amarillo…

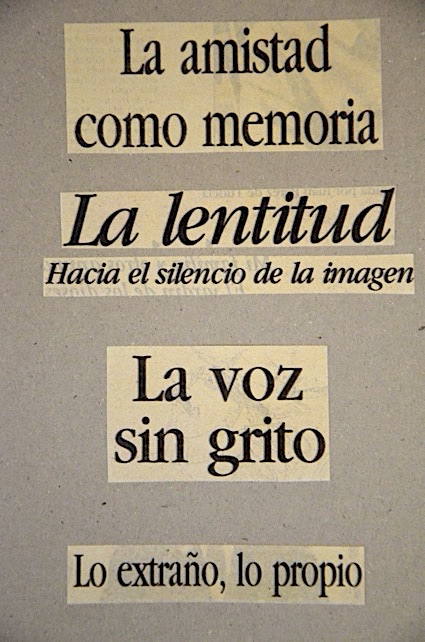

“La búsqueda de la exactitud, la mirada, la lentitud de la mirada, el tiempo, la memoria, vivir de memoria, la infancia de las puertas abiertas, la aldea, la verdad y algo más que la verdad, el lenguaje de los mudos, la luz tenue a la salida de un cine, la sumisa gestualidad de los árboles, los árboles, leer la naturaleza como si fuese un libro abierto, leer en un bosque quemado como si fuese una pizarra muda, el desamor, todas las ciudades son la misma, comprar el diario, comprarlo cada día durante cuarenta años, coleccionarlo, hacer pilas, vivir aislado, vivir con gente, el miedo, la noche, vivir solo, el miedo a la locura, los pasos del cazador, el ajedrez, el maestro japonés haciendo un círculo perfecto a pulso, la Madonna del parto, Italia, las lindes, Piero della Francesca, la campana que bajan de una torre, los hermanos Lorenzetti, la primera cera con que las abejas refuerzan la colmena, aleda, la rama bajo el puente, comprar el diario, mirar la pila de periódicos, escuchar a la tijera, decir recortando o haciendo jirones, el mastín ahí, el viaje, la verdad, vivir aislado, lo analógico, recibir llamadas en el teléfono del bar en el que vas a comer cada día un menú de 3 a 4 de la tarde, comprar el diario una vez más, las fotografías, la verdad, la verdad de los trampantojos, desvelar, saber que el topo está ahí debajo, meter la mano en el bolsillo y sacar noche y más noche para pagar la ronda, no salir nunca o casi nunca, vivir de memoria, no poner la mano en las redes, saber, saber enseñar, escribir a lápiz, escribir en las bibliotecas como si el mundo tuviese un orden, escuchar, la escucha, esperar al poema, un cuatro L como aquel cuatro L ardiendo junto al lago, en una película de Tarkovski, saber de un campo de peonías, los amigos, los envíos, las conversaciones por teléfono, una parra, Leandro era un centauro hablándonos subido en la burra, desde el otro lado de la valla, (qué alegre es Miguel, decía), el flamenco, Thelonius Monk, Bernardo el de los lobitos, preguntarse si los macarras se siguen lavando los ojos con ginebra, ser huésped de sí mismo, no hay más vida que la que arde, la casa, las casas, la frontera imaginaria de la aldea en las afueras, la era como un espacio de la mente, el arte cisoria, la justicia de las palabras no dichas, los poemas a la sombra de los poemas, los imparisílabos.…

Fue fácil dejarse llevar, escuchar como un párvulo, ver hacer a tus mayores, saber y no saber de qué se hablaba, yo quería escribir lo que a él le sirviera, nada demasiado inteligente, darle un pase, dejárselo en suerte, quizás con no haber sido demasiado torpe. Que mi balbuceo no haya enredado demasiado el tapete, dejar oír una lengua que él hablaba… Romper, ante el lector, la barrera de aquel verso: Era verdad y no le creímos”.

— 3 —

“IMÁGENES QUE VIENEN DE LA VIDA”:

LA ESCRITURA DE TOMÁS SALVADOR GONZÁLEZ

Por ANTONIO ORTEGA

Uno de los lugares determinantes de la poesía de Tomás Salvador González fue siempre la infancia, y con ella la reivindicación de lo que él, literalmente, definía como “la sobriedad y el lenguaje que tenía el medio rural”[1], y junto con la infancia, el otro elemento o pieza fundamental también de su escritura es la memoria. Pues un sustento esencial en ella es justamente eso, la memoria, el desarrollo e instauración de una poética de la memoria, como así decía en el segundo poema de “El huésped”, la primera de las secciones de Siempre es de noche en los bolsillos:

El más pequeño palitroque

puede volverse cepa en la memoria,

bulbo el rebujo de papeles,

semilla el tamo que se barre.

Nadie sabe de antemano lo grande

y lo pequeño,

atendemos lo urgente,

lo que se hace necesario y visible

en nuestra lengua de hojas

de periódico. Nos desentendemos

de maneras diversas,

y sin maneras sordos apartamos

a lugares oscuros las imágenes

que vienen de la vida:

el pozo que mi padre decide en medio de los campos de secano,

la cal con que dibuja los límites del círculo,

la zanja donde iba a cimentar el palomar,

la buchina, el ciprés, los dos sauces,

la caseta, los meses felices

en que crece como un árbol

y deja que aniden los pájaros

en su cabeza.

En este que fue el último de sus libros publicados en vida, los poemas recuperan y se fundan en el habla de la infancia, en un lenguaje rural desaparecido, en materiales provenientes de otro de los lugares fundamentales de su poesía: el “paisaje humano” de la “geografía rural”[2], de su forma y manera de ver y de estar en el mundo. Como el mismo decía, “una especie de tesoro que he guardado toda mi vida y de alguna manera ha ido apareciendo e iluminando mi obra poética”[3]. Una mirada que quiere y trata de acceder y conocer el mundo, de recuperar una vida que ha sido vivida, acaso, sin darse/darnos cuenta. Y así lo muestra el título elegido por Luis Marigómez en ese libro que recoge una impagable muestra de su poesía visual, De aleda a aldea (Universidad de León, 2020), formado por dos palabras claves en los lugares y el mundo poéticos de Tomás: aleda, esa primera cera con que las abejas untan por dentro la colmena y título de uno de sus primeros libros; y aldea, justamente el título también del último apartado de Siempre es de noche en los bolsillos, y que refiere la región de la niñez, ese territorio de pueblos de Zamora donde pasó su infancia, y que son legítimamente los Restos de infancia que dan título a ese libro híbrido (poemas escritos y poemas visuales) publicado como obra póstuma de Tomás en 2019 (Madrid, Freire).

En estos libros antes citados, y en la totalidad también de su poesía, el tono y el pulso, la forma y el contenido, entroncan desde y con una/su raíz. La raíz de la infancia y de la memoria, pues como bien dice Víctor M. Díez, es “como si alguien prometiese darte las llaves de su infancia, hasta que caes en la cuenta de que no hay llaves, es una forma de mirar, de dejar pasar los personajes y los acontecimientos, la pura capacidad de asombro que habíamos disfrutado en la infancia”[4]; y añade más adelante que la suya es “una escritura más cinematográfica que pictórica. Las imágenes abandonan el lienzo y se ponen en acción”[5]. Textos cinematográficos, poemas que son un catálogo de escenas y momentos, sensaciones y texturas, sonidos y colores en el rumor de un relato que surge de procesos vitales que alcanzan término en una mirada detenida en lo simple y cotidiano, en cosas presentidas en el contrapunto del ser: el recuerdo, la memoria, lo ausente, lo perdido, la carencia… Poemas que forman una entrelazada taracea con la perfecta correspondencia de los contornos, de las etapas en el acarreo de un viaje de instantes y percepciones que recuerdan escenificaciones, al tiempo, panorámicas y precisas: concentración breve de imágenes expuestas desde un lugar elegido y preciso, desde una mirada capaz de mostrar lo extraordinario con palabras de carne y hueso, desde la gravedad tangible de la existencia vivida.

Siguiendo a Andrea Zanzotto en su artículo Infanzie, poesie, scuoletta (appunti) (1973)[6], la poesía de Tomás se caracteriza por la intención, el gesto de establecer una raíz común entre el ser y el decir, donde la poesía podría ser descrita, casi en términos heideggerianos, como raíz del mundo y como fundamento estructural del hombre. Y esto sucede también por el hecho de que la función poética del/ de su lenguaje es el júbilo y la conciencia de una existencia, de su propia existencia, que devuelve toda su historia y su memoria como resumen de todas las potencialidades y funciones de la poesía, y explica así su naturaleza como fundamento estructural del hombre. Digamos que es posible identificar dos dinámicas que resultan de dos movimientos propulsores, uno centrípeto y otro centrífugo: la dinámica centrípeta apunta a un personal y propio centro conceptual donde está ese lugar ideal de un núcleo de verdad; y la dinámica centrífuga se dirige, también idealmente, hacia una alteridad, un/unos otro(os), otro lugar definido por un lenguaje y un léxico propios (“No hay penumbra acogedora, / no hay silencio / ni espacio /sin el murmullo de los otros”).Y así lo explica, de nuevo, Víctor M. Díez:

“Entre quienes han leído y estudiado su obra, el concepto de “verdad” aparece una y otra vez. Es una obsesión callada para el autor, que ha de entenderse no como la búsqueda de una verdad con mayúscula, sino como fidelidad a la verdad más modesta de las cosas y los seres que pueblan los poemas. En este muestrario de epifanías de esta vida corriente llama la atención cómo el presente que ha propiciado el poema encuentra su raíz en un episodio, en una imagen del pasado. La poesía de T.S.G. aparece así́ como ayudamemoria que reúne la vida, los escenarios y los tiempos”[7].

Es fácil entonces llevar el pensamiento a Poesía y verdad, esa autobiografía posible de Goethe, donde la mezcla de contenidos afectivos de su memoria y de componente poéticos asociados, a modo de armónicos, con los recuerdos efectivos, son la verdad. Así, tanto allí como aquí, en la poesía de Tomás, el lector debe llevar a cabo la tarea de trazar la línea fronteriza entre ambos, llamémosles, géneros de contenido, pues al fin y al cabo (una concepción que repetimos desde Isaac Israeli[8]) la adecuación del pensamiento y de la realidad, eso es la verdad[9].

Este es un proceso de recreación singular y personalismo de la escritura de Tomás, donde la memoria como escritura recupera esa antigua metáfora que certifica el poder transmisor, sugeridor y recreador de las palabras. Entre las acepciones que recoge el diccionario de la RAE de la palabra memoria, ya la primera de ellas la define como facultad psíquica (antes decía ‘potencia del alma’) por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado, mientras que en la undécima y duodécima viene a definirla como libro, cuaderno o papel en que se apunta algo para tenerlo presente y como relación de algunos acontecimientos particulares, que se escriben para ilustrar la historia[10]. Memoria y escritura van de la mano; la memoria, en sí misma, es un relato que reúne una versión y una interpretación personales. Una memoria propia que en los poemas se hace memoria colectiva. Un mundo (mundos) que se vuelve a hacer presente en un poema, en palabras donde están contenidos todos los hombres y mujeres, todos los sueños, todos los tiempos. La proyección de una existencia. Como dijera San Agustín: “Tres son los tiempos, presente de las cosas pasadas, presente de las presentes y presente de las futuras. Porque estas tres presencias tienen algún ser en mi alma, y solamente las veo y percibo en ellas. Lo presente de las cosas pasadas, es la actual memoria o recuerdo de ellas; lo presente de las cosas presentes, es la actual consideración de alguna cosa presente; y lo presente de las cosas futuras, es la actual expectación de ellas” (Confesiones, XI, XX, 26).

Y el tiempo en la escritura de Tomás (parafraseando a Paul Ricoeur[11]) se hace tiempo humano en cuanto se articula en tiempo poético, en cuanto el poema se hace articulador del tiempo. De ahí esa cierta capacidad épica de los libros de Tomás, en cuanto las palabras buscan dejar sin efecto el olvido, en cuanto las rescata, las actualiza al hacerlas presente y les da la vida/vitalidad necesaria para que sean realidad de nuevo: Esa “canción (que) es siempre, / dice siempre sin tristeza / ni consuelo: / es una canción de muerte”, pero que acaba, al final del poema, siendo “una canción de vida” (La divisoria de las aguas, “Lámpara”):

La canción es siempre,

dice siempre sin tristeza

ni consuelo:

es una canción de muerte.

Los largos dedos sin luz,

la abuela espesando el chocolate

enseñan una canción de muerte,

pero los muertos abren sus puertas,

caminan con los vivos y les muestran intactos

la cocina y el huerto,

las calles y las gentes que habían desaparecido.

La muerte mece un árbol

que se quemó,

y allí en su muerte

brotan todavía las hojas

y anidan los pájaros

muertos para siempre.

La canción es siempre,

dice siempre sin tristeza

ni consuelo:

es una canción de vida.

Es como si ese triple presente agustiniano apareciera, y no hubiera pasado ni presente ni futuro, sino un siempre, un presente único y constante, el que fue, el que es y el que siendo transcurre en la existencia de los poemas y la escritura de Tomás. El lenguaje, el habla de los poemas da forma al tiempo, un tiempo que se materializa como una posibilidad extendida, en el instante único de la palabra nombrada. Esa capacidad épica se hace entonces lírica, pues el tiempo se hace y permanece como múltiple(s) ahora(s), entre otros el ahora del poema y de quien lo escribe, y el que se funde con el ahora del tiempo del lector.

La memoria de Tomás en sus poemas se hace patente en el nombrar, en el lugar otorgado al nombrar, y lo que se nombra es la existencia. Por eso sus imágenes y sus huellas, sus vestigia/vestigios[12] y su habla son atributivos, y la forma y el tono de sus poemas también lo es. Porque los vestigios son eso, la señal o resto que queda de algo, la huella, la memoria, un indicio por donde se infiere la verdad de algo o se sigue la averiguación de ello. Sus poemas, como las huellas, se van tejiendo como recuerdos del poeta y del yo, que son uno y otro(s) al mismo tiempo. Una memoria capaz de atribuir a otros los mismos fenómenos propios del recuerdo[13]. Y como lectores vemos cómo el poeta está presente, no como él mismo (que también) sino como un recuerdo de su proyección, de toda su memoria, y de la memoria del tiempo que se condensa en su escritura, una escritura que sería entonces un discurso del recuerdo en tanto es lenguaje que, una vez expresado y pronunciado el recuerdo, es ya discurso que el poeta y el lector mantienen consigo mismos. La poesía de Tomás es un acto declarativo, porque deja una huella en la escritura. Un yo poético testigo, que adquiere su conciencia de ser, para la vida y para la muerte, su “luz perdida”, como reza el epígrafe bajo el que se cobija el poema que cierra su poesía reunida:

Ni los maestros japoneses,

ni Kline, ni la línea

capaz de resumir de Brueghel

podrían compararse a las ramas vivas

y desnudas de estos castaños.

Ningún rigor

trazaría sin confundirse

el entramado que dibujan

sin confundirse ramas

y yemas, líquenes

blanquecinos y brotes

de color caramelo.

Pero no es tanto la precisión

como la luz perdida que se escapa

de nuestras intenciones.

Un tiempo y una existencia no-lineales, porque la poesía rompe el tiempo, lo multiplica y lo disuelve, no negándolo, sino haciéndolo aparecer como superposición. Todo cabe, poemas largos y poemas cortos, prosa poética, las tramas y las historias son varias, porque la historia, la memoria, no es unívoca porque Tomás, no era unívoco. Porque atrae el mundo que le rodea, no solo el real que circunscribe sus afectos, sino también el mundo, el otro, el que sobrevive haciéndose historia o memoria, y haciéndose/haciéndonos parte de ella. Convoca, comparte el tiempo y la memoria, vuelve a nombrarla, a contarla, a traer imágenes perdidas que recuerda desde su mundo, desde una experiencia creada. Es capaz de nombrar en el presente y en el futuro del poema lo que fue, pues testimonia y recuerda las huellas y pedazos inacabados del pasado, los une y los vuelca en las páginas, y lo que fue está siendo con él y su escritura:

Érase una vez

El principio es borroso como una discusión: gestos mudos en la puerta de casa. Hay una calle al sol por donde mi padre nos lleva a las eras. Los hermanitos no sabemos a qué, pero no preguntamos ni decimos nada.

La tarde de los cuentos es la historia de una caseta de adobe que se vuelve de oro y alumbra mientras los cuentos duran.

Y así es como la memoria se manifiesta, como una actividad propia del corazón. El órgano del recuerdo es el corazón. Ese es el lugar de la memoria. Y ese es su acto de conciencia y de necesidad poéticas, siempre y mientras que los cuentos duran.

— — —

NOTAS:

[1] Entrevista realizada por Natalia Sánchez y publicada en La Opinión. El Correo de Zamora (01/06/14), a raíz de la publicación de Siempre es de noche en los bolsillos. Accesible en: https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2014/06/01/reivindico-sobriedad-lenguaje-tenia-medio-1236309.html

[2]ibidem

[3]ibidem

[4] Víctor M. Díez, “Esperando al poema”, prólogo a Tomás Salvador González, Una lengua que él hablaba. Poesía reunida, Madrid, Dilema, 2018, p. 30.

[5]Ibidem, p. 30.

[6]Andrea Zanzotto, “Infanzie, poesie, scuoletta (appunti)”, en Strumenti critici, nº 20, 1973. Incluido en Le poesie e prose scelte, Milano, Mondadori, I Meridiani, 1999, p. 1191-1190.

[7]Op.cit., en el texto de contracubierta.

[8]Isaac Ben Salomón Israeli, (Egipto, mitad siglo IX-principios siglo X) fue médico y uno de los primeros pensadores medievales judíos, citado y seguido, entre otros, por Tomás de Aquino o Heidegger.

[9]Véase: Gustavo Bueno, “Poesía y verdad” en El Catoblepas, nº 89, julio 2009,p. 2.

[10]Recordemos que El territorio del mastín es la historia de una amistad, los encuentros que fraguaron tres amigos que, en algunos momentos, bordea la narrativa de terror, una especie de relato de relatos. Para Tomás Salvador González, «literalmente, la novela cuenta una historia en la que se van ensartando un buen puñado de historias que de manera directa u oblicua la matizan, la desdicen, la desvían de su curso principal o encauzan su corriente». (https://tamtampress.es/2016/12/02/ediciones-malasangre-reedita-la-primera-novela-de-tomas-salvador-el-territorio-del-mastin/)

[11]Cambiamos tiempo narrativo por tiempo poético. Paul Ricoeur, Tiempo y narración, México, Siglo Veintiuno Editores, 1995, Vol. I, p. 39.

[12]Véase: Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, Madrid, Trotta, 2003, p. 166 y ss: “La atribución se adhiere tan estrechamente a la afección constitutiva de la presencia del recuerdo y a la acción de la mente para encontrarlo que la suspensión de la atribución parece muy abstracta. La forma pronominal de los verbos de memoria demuestra esta adherencia que hace que acordarse de algo sea acordarse de sí”.

[13]Ibidem, p. 168: “Y es esa capacidad de designarse a sí mismo como el poseedor sus propios recuerdos la que, por medio de la Paarung, de la Einfühlung, del other-ascribable, o como se quiera decir, conduce a atribuir al otro como a mí los mismos fenómenos mnemónicos”.

— 4 —

GORRIÓN Y OROPÉNDOLA

Por LUIS MARIGÓMEZ

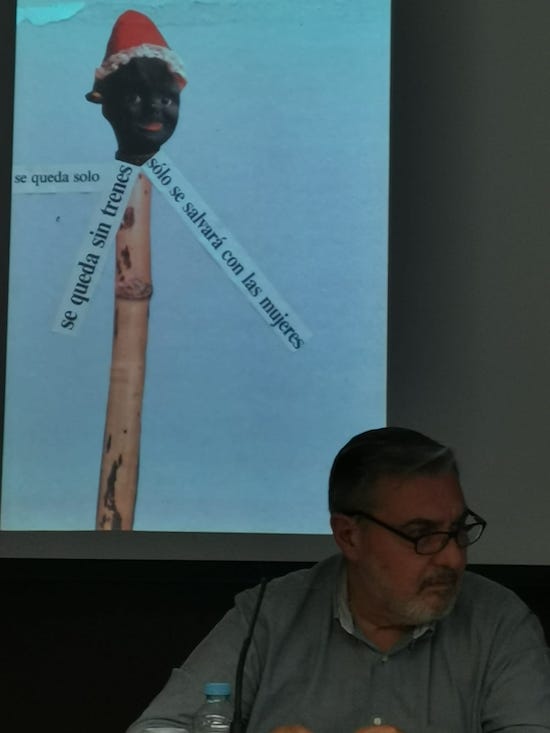

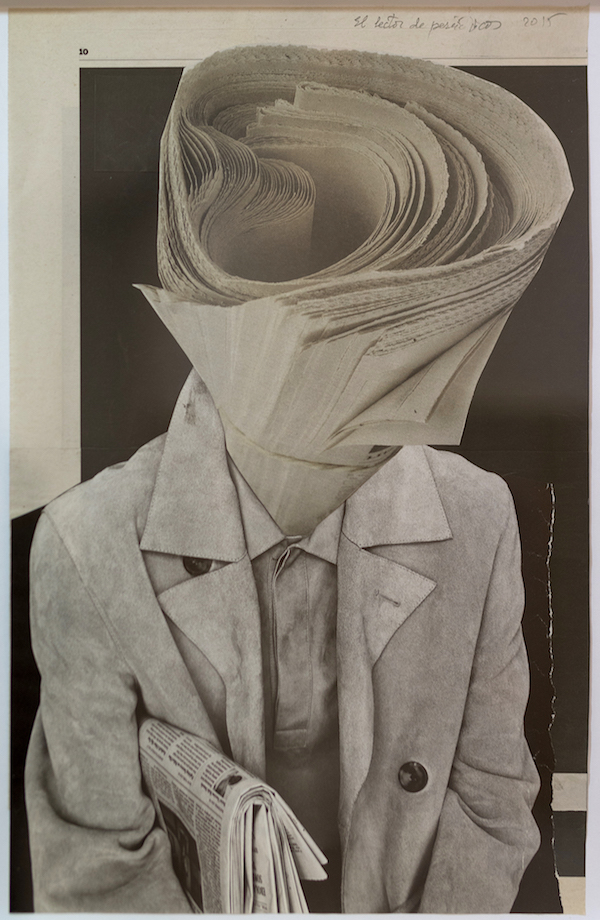

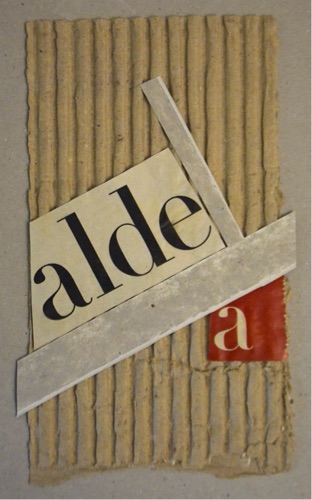

El primer libro comercial de Tomás Salvador González, La entrada en la cabeza, tiene un dibujo suyo en la portada, unas manos que pelan una naranja, quizá ¿ilustra? los versos del final del libro: «me desnudaba como si pelaras / una naranja con las manos.». Se publicó en 1986. Para entonces ya llevaba varios años investigando con titulares de periódicos con los que componía versos en los que el tamaño, el tipo de letra, su disposición en la página, etc. son también constituyentes de sentido. En 1996 aparece Favorables país poemas. El título viene de una efímera revista de 1926 fundada por César Vallejo y Juan Larrea. En el poemario, constituido solo por titulares del periódico ‘El País’, consigue que esas frases y palabras destinadas a durar solo unas horas —las que aguantan hasta la siguiente palada de noticias— adquieran un significado distinto, más denso, a veces contrario al original. La unión de unas frases y palabras con otras genera una electricidad similar a la de los versos al uso, cuando funcionan, y al tiempo constituyen objetos estéticos, en los que su forma, su disposición en la página, son fundamentales. Nada de esto lo hizo por primera vez Tomás. Apollinaire y las vanguardias de los años veinte ya trabajaron este terreno, pero él le dedicó al asunto los suficientes tiempo y atención para que fueran parte sustancial de su obra, abriendo la lectura a la mirada.

Esto solo fue el principio. Enseguida encontró más elementos que añadir a sus titulares: las letras aparecen con colores, también le sirven los fondos de las páginas, las fotos… Todo lo que encuentra es susceptible de tratamiento y de encuentros formales. La plaquette Espantapájaros (2008) ya contiene buena parte de los recursos que el autor utiliza, mucho más allá de letras y palabras, pero casi siempre con ellas. De ahí el lema que acuñó: «Poesía para ser mirada, sin dejar de ser leída.»

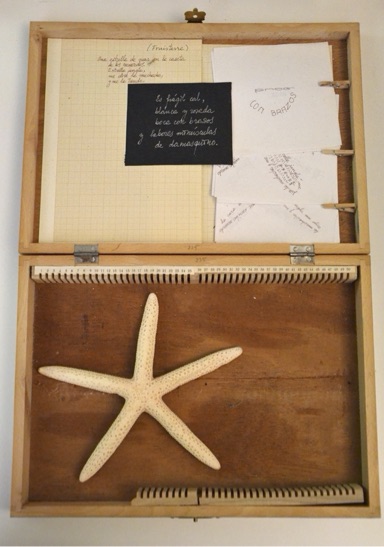

Su trabajo como artista plástico le llevaba cada vez más tiempo, y le daba más satisfacciones. A la manera de Joseph Cornell, empezó a componer cajas con diversos objetos que encontraba por ahí. Las hay de muy distintos tamaños, de puritos, de turrón, de vino… Lo fundamental es que hubieran tenido un uso previo.

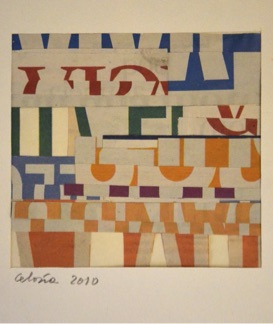

Podía incluir en ellas textos manuscritos, pinzas de la ropa, tizas, bombillas… y, por supuesto, fotos y titulares de periódico. Son collages en tres dimensiones, y su capacidad evocadora es la de pequeñas esculturas llenas de colores hechas de materiales muy distintos entre sí, siempre de muy poco valor material en su origen. Dedicó series de su labor al ajedrez, juego que le apasionaba, a deshacer y recomponer el interior de sobres de esas cartas que tanto le costaba enviar. El azul era un color predominante. Aprendió a hacer papel a mano y conseguía texturas singulares en ese reciclado de documentos previos que volvían a tener otro uso. Descubrió que podía evocar formas más o menos conocidas a base de romper y juntar trozos de cartulinas de colores. Empezó a recortar palabras de modo que no pudieran tener el menor sentido expresable, más allá del estético; a esa serie la llamó celosías.

Descubrió que podía tintar servilletas de bar arrugadas y generar formas que le interesaban… Una de sus últimas series es ‘Aldea’, en la que utiliza casi todo lo anterior y esa palabra evocadora de una niñez en un territorio mítico. Esa parte tiene una correspondencia clara con la penúltima sección de su último libro de poesía discursiva, Siempre es de noche en los bolsillos (2014).

Hay todavía mucho que descubrir en su obra plástica. Lo aparecido en la antología De aleda a aldea (1920) no es más que un primer paso al que deberían seguir una catalogación pormenorizada de todas sus piezas y una ordenación que precisara y ampliara ese campo de su trabajo.

Tomás Salvador González fue un poeta y un artista. Como pájaro, podría haber sido dos muy diferentes: un gorrión, un ave sencilla, gregaria, a la que le gusta estar con los amigos —los de ‘El signo del gorrión’, la revista que fundó con ellos— y una oropéndola, ese pájaro singular, esquivo, bellísimo, con sus colores amarillo y negro, que se deja notar mucho más por su canto que por su visión. A los dos les dedicó poemas. Su obra también tiene dos cuerpos fundamentales, el discursivo literario, si la poesía es literatura, y el plástico. Los dos siguen muy vivos.